AUTOGRILL

Quel giorno io e lui eravamo in autostrada, duecento chilometri fatti, duecento da fare e nessuna possibilità di scriverti. Quei viaggi erano sfiancanti, ogni mia virgola veniva soppesata. Capivo quanto era nervoso da come scalava dalla quarta alla quinta. Fiutavo il cambiamento che avveniva nell’aria. Era tutto uguale, tranne quel piccolo scatto, quella piccola insofferenza che mi metteva in allerta.

All’epoca mi chiudevo in bagno per rispondere ai tuoi messaggi. Solo lì dentro, con la porta chiusa a chiave, potevo confessarti che ti amavo e allo stesso tempo mentire, dicendoti che mancava poco, che presto saremmo stati insieme.

«Ci fermiamo in autogrill?» gli avevo chiesto a un certo punto del viaggio, e poi ero corsa a chiudermi in bagno. Negli ultimi mesi avevo strutturato la mia vita seguendo una tabella Excel che esisteva solo nella mia testa: l’obiettivo era non destare sospetti. In bagno ci potevo stare per tre, quattro minuti. Pregavo che ci fossi, che fossi online, e tu c’eri sempre.

La suoneria del tuo cellulare non era mai disattivata, la tua chat con me non era silenziata, archiviata, sepolta come doveva essere la mia con te.

Amore! ti avevo scritto, e tu subito online, subito a scrivermi di rimando: Amore!

E poi c’era stata l’esplosione. Il rimbombo, le urla, l’odore del fumo e del fuoco. I bagni erano al piano interrato, un pensiero veloce mi era volato nella testa: la fine dei topi. Avevo sentito tutte le donne uscire di corsa dai bagni, probabilmente alcune con le mutande ancora abbassate. Mi ero affacciata aprendo uno spiraglio: urlavano, si accalcavano, trascinandosi dietro borse che si impigliavano ovunque. Avevo richiuso la porta. Non mi era proprio venuto in mente di unirmi alla folla, di scappare verso l’alto.

Credo sia scoppiata una bomba, ti avevo scritto, mentre alla puzza del fumo si univa anche una densità grigia che mi faceva lacrimare gli occhi. Continuavo a strizzarli per riuscire a leggere le tue risposte. Guardavo l’orario sul telefono mentre ti scrivevo, avevo ancora due minuti, poi sarei dovuta salire, tornare da lui. Il pensiero che potesse essere morto nell’esplosione non mi aveva nemmeno sfiorato. Lui non sarebbe mai morto.

Ora le urla delle altre donne era scemato quasi del tutto, c’ero solo io, nei bagni. Continuavo a scriverti che ti amavo, che presto saremmo stati insieme . Poi era arrivato il fuoco.

L’avevano spento con gli estintori poco prima che mi divorasse la faccia e i capelli. Ero uscita dal bagno con dei piccoli saltelli, cercando di tenermi lontana dal water dell’autogrill che era esploso per il calore. Le tubature sputavano merda e piscio. L’estintore ce l’aveva in mano anche lui. Non era un uomo coraggioso, ma essere immortale gli dava sicuramente un vantaggio quando c’era da fare l’eroe.

«Sei qui» mi aveva detto senza punti di domanda, e io, che avevo appena archiviato la nostra chat, avevo fatto un sorriso stanco, non il sorriso di chi era appena sopravvissuta a un incendio, ma di chi stava per ottenere la libertà e era appena stata ripescata e gettata nella sua pozza.

Poi, in macchina, mi aveva detto che puzzavo di fumo.

«E di merda» avevo aggiunto io, sapendo quanto gli davano fastidio le parolacce, ma lui me l’aveva fatta passare. «Se vuoi mi fermo e puoi cambiarti».

Un’altra delle sue previdenze. Portati un cambio, prendi anche le scarpe basse, prendi il costume. Costruiva la mia realtà e poi ci faceva entrare degli imprevisti che avrei potuto superare solo grazie a lui. Dicevo che non mi servivano le scarpe basse? Avremmo camminato otto chilometri in uno sterrato. Non prendevo il costume? Un’intera giornata in barca anche se avevamo progettato di andare al centro commerciale. E sempre la sua voce: «Te l’avevo detto, perché non mi ascolti?»

Anche quel pomeriggio mi aveva consigliato di portare un cambio: sarebbe arrivato a far esplodere una bomba in un autogrill e farmi quasi morire bruciata? Era plausibile. Poteva sacrificare tutto per me, sterminare il suo popolo per impedirmi di avere la mia libertà.

«Il fumo non mi dà fastidio» gli avevo detto, ma la verità è che quella puzza mi aiutava a pensare che ero ancora viva.

Il cellulare dentro la borsa chiusa con la zip e il bottone, la chat accuratamente archiviata dentro un’app nascosta nella quinta schermata. Un codice che cambiavo ogni giorno e che sceglievo sorteggiandolo, la mia faccia non impressa per sbloccarlo, sarebbe stato capace di decapitarmi pur di accedere. Eppure, nonostante tutte le violenze, non mi chiedeva mai apertamente di fare qualcosa.

Mi dava dei consigli, a dirla con le sue parole.

Non ricordavo come ero arrivata lì.

Un passo dopo l’altro, avrebbe detto mia madre, eppure mi sembrava di esserci invischiata da sempre. Una mattina mi ero svegliata e avevo pensato: voglio tornare a casa, anche se una casa non l’avevo più. Era stato il primo segnale, la mancanza di una casa. Poi erano iniziate le privazioni. Lui non amava che gli altri avessero idee proprie. Era una persona estremamente attiva, facevamo mille cose insieme, ma nessuna di queste mi faceva sentire meno sola, tranne lo stare da sola davvero. «Vuoi che prenoti un viaggio?» mi chiedeva spesso, e io, che ero stremata da tutto quel muoversi avanti e indietro per il mondo, senza senso, gli potevo dire sì o no senza modificare in alcun modo il risultato. I viaggi in aereo erano la cosa peggiore, una vicinanza forzata, e lui non dormiva mai.

Mi sarebbe piaciuto rileggere la nostra chat, leggere i messaggi che mi scrivevi, ma non potevo rischiare. Una sola volta, volavamo a Singapore, gli avevo regalato una mascherina per gli occhi con scritto “Capitano”. Lui aveva riso ma non l’aveva messa, anzi, me l’aveva ridata dicendo: «Capitano tutte a te, eh?».

I viaggi con lui erano infiniti. L’arrivo in aeroporto mi angosciava: mi precipitavo in bagno ma il più delle volte non riuscivo ad accedere al wi-fi. Non sopportavo di condividere con lui la stanza di hotel, lasciando il mio telefono a disposizione, e detestavo dover scegliere ristoranti panoramici dove io avrei guardato le luci fuori dai finestroni e lui avrebbe guardato solo me. Più di tutto odiavo essere dall’altra parte del mondo perché ero lontana da te, non potevo scriverti quasi mai e quando ci riuscivo tu dormivi. Era straziante starmene col telefono muto in mano, scriverti Amore, Amore, Amore, Amore, sei sveglio? Dormi? Ci sei?

Sette, otto, anche dieci messaggi di fila. Magari riuscivo a svegliarti, però il tempo si riduceva. Come vivevi tu, in quel periodo? Col telefono in mano, col telefono sotto il cuscino, con la suoneria altissima. A volte facevi solo in tempo a dirmi: Amore, e io dovevo già andare. Lo faceva di proposito, a portarmi dall’altra parte del mondo. Lo so per certo. Voleva che io e te fossimo più distanti possibile.

«Sai, dopo oggi io non ci andrei più in bagno in autogrill» aveva detto dopo l’incendio, guardando dritto avanti a lui, e io non ci avevo visto più. Avevo schiacciato il pulsante della sua cintura di sicurezza, facendola saltare, e poi avevo preso il volante. Stavamo andando a 140 chilometri orari. Avevo sbandato volontariamente facendoci schiantare contro il guardrail. Lui mi aveva guardato sorridente, tra le lamiere. Non si era fatto un graffio, e nemmeno io. La macchina era completamente distrutta invece. Eravamo accartocciati ma perfetti, a parte i miei vestiti sporchi che puzzavano di fumo. Le sirene dell’ambulanza si sentivano già. «Erano vicini?» ho avuto la forza di chiedere.

«Ma no, li avevo già chiamati, sciocchina».

Un sacco di persone si sono fermate a vedere l’incidente. «È un miracolo» urlavano tutti, «siete salvi, è un miracolo». La nostra macchina bruciava con dentro le valigie e tutto il resto. Lui mi aveva stampato un bacio in bocca, per festeggiare in pubblico il fatto di essere vivi. Mi era venuto un conato e mi ero scostata appena in tempo per vomitare. Lui mi aveva messo una mano sulla spalla: «Il mio amore» ripeteva, per farsi sentire.

In ambulanza una donna mi ha fatto un gesto con la mano, lo conoscevo, significava: sei vittima di violenza? Io ho fatto finta di non capire, come sempre. Il cellulare era lontano, nella borsa dentro la macchina andata a fuoco? No, l’avevo preso. «Lui ha sbattuto la testa, molto forte» continuavo a dire, fingendomi preoccupata. «Non aveva la cintura, dovete aiutarlo» dicevo. «Ora andiamo in ospedale e gli facciamo una TAC, zuccherino, tranquilla, tuo marito starà bene» mi aveva detto l’infermiera. In ospedale lui non la voleva, la TAC, nessun essere immortale la vorrebbe, ma io ho così fatto la matta che ha dovuto acconsentire.

Per una volta ci eravamo scritti con calma, senza nessuna minaccia incombente. Ti scrivevo sorridendo, e so che mi rispondevi sorridendo anche tu. Sembravi innamorato, molto innamorato, e preoccupato, anche. E allora mi era venuta l’idea. Non sapevo nemmeno come fossi arrivata a formularla. «Quanto dura una TAC?» Più di mezz’ora, mi aveva detto una suora, perché ci avevano portato all’ospedale delle suore. E allora te l’avevo chiesto: Vieni a prendermi? e lì tu, che avevi due scelte, potevi dirmi: Sì amore, vengo, ti amo, andremo via insieme, aspettami oppure No, resta con tuo marito, ne hai scelta una terza. È proprio vero che when you’ve got to choose, every way you look at this, you loose. Ti sei inventato una terza via, e hai smesso di rispondermi.

E allora avevo dovuto aspettare che lui uscisse. Bello e sorridente come non mai, anche se gli avevano appena scandagliato il cervello. Avevo sperato che da quella TAC fosse emerso qualcosa di strano, qualcosa che poteva far insospettire i medici, fargli pensare di trovarsi di fronte a un essere disumano. Servono altri controlli, un ricovero preventivo, e invece no, le suore già lo amavano, e mi avevano detto che ero fortunatissima, che lui aveva parlato sempre di me, tutto il tempo, che era preoccupato per me. Io avevo sorriso trasformando la bocca in una lama. La prima cosa che mi aveva detto riguardava i vestiti. Mi ero cambiata con una vecchia tuta che mi avevano dato all’ospedale.

Come potevo pensare di farmi venire a prendere da te con quella vecchia tuta addosso, e la puzza di fumo e di merda nei capelli? Ci avevano chiamato un taxi per tornare a casa, e mi ero precipitata sotto la doccia. Avevamo due bagni, forse anche lui era andato a fare la doccia, non saprei. Sono rimasta seduta sul water con l’acqua che scorreva a lungo. Continuavo a scriverti. Ritrattavo: Non serve che vieni, continuiamo solo a scriverci, io ti amo, scusa se ti ho messo pressione, ti prego mi manchi.

Alla fine di ogni messaggio compariva in piccolo la notifica: letto. Perché non mi rispondevi? Ti avevo mandato una mia foto, disperata. Avevi visto anche quella e non mi avevi risposto. Ero andata sotto la doccia e ci ero rimasta per un tempo infinito, finché lui non era entrato, senza bussare. Il telefono sul bidet. Era aperto sulla nostra chat? Un lampo di terrore mi aveva attraversata, ma mi ero sforzata di non guardare verso il bidet, o avrebbe capito. Il telefono era spento, la chat archiviata e silenziata, il telefono bloccato con un nuovo pin, non dovevo avere paura di nulla, nemmeno della morte.

Lui era allegro, si era lavato e messo una camicia bianca.

«Ti sei ripresa?» mi aveva detto. Solo in quel momento mi era venuto in mente che ci eravamo schiantati per colpa mia, l’avevo fatto sbandare di proposito, e gli avevo anche staccato la cintura di sicurezza. Ora ero nuda sotto la doccia, senza possibilità di difendermi, eppure non avevo paura.

«Abbastanza» gli avevo risposto, e avevo fatto una smorfia con la faccia, una di quelle che gli piacevano. «Mi spiace per la macchina» avevo aggiunto, avvilita.

«Non è successo niente» aveva detto lui.

Sempre magnanimo, sempre conciliante, sempre impegnato a mantenere il controllo. Mi aveva teso l’accappatoio, ma io avevo scosso la testa ed ero rimasta sotto all’acqua che mi scrosciava in testa.

La sera successiva eravamo andati a mangiare un kebab. Non che mi piacesse particolarmente, ma lo mangiavo lo stesso. Mi piaceva però l’aria trascurata di quel posto, la sporcizia negli angoli che tutti accettavano senza farsi troppi problemi, il signore sulla sessantina che sera dopo sera restava dietro al suo bancone fino alle due o alle tre del mattino, in attesa che qualcuno si fermasse. Lui mi parlava di qualcosa che aveva letto, leggeva sempre qualcosa di assurdo e io non sapevo mai come ci si era imbattuto, la legge di Lorenz, qualcosa sulle scelte e sulle possibilità. Non capivo fino in fondo ma mi piaceva ascoltare quello che aveva da dire, era una persona molto intelligente e quando non provava a uccidermi anche molto piacevole. Quella sera, per un secondo, avevo addirittura dimenticato il telefono. Ma poi ho ripreso a scriverti.

Ti ho scritto, scritto, scritto, ma dopo nessuno dei miei messaggi compariva la scritta letto.

Ho scoperto solo molti mesi dopo, riattivando il mio profilo Facebook, che eri morto.

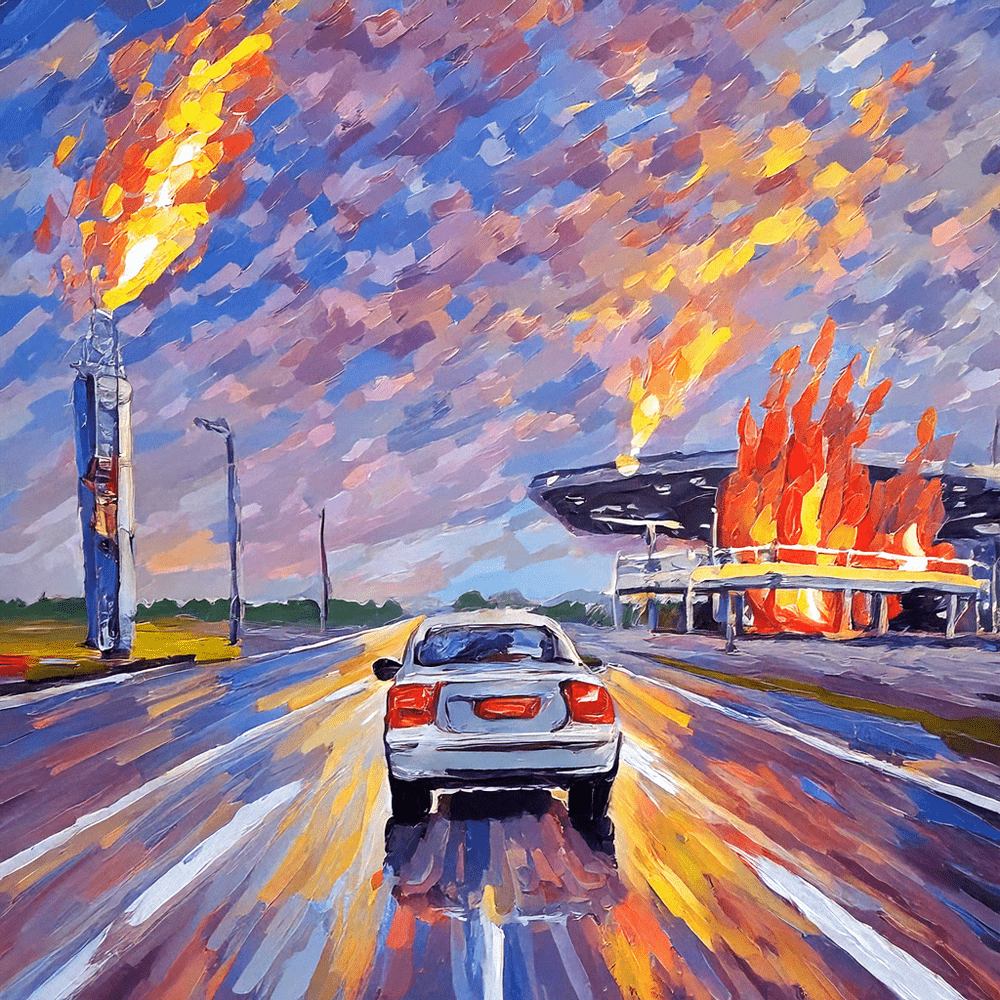

Immagine generata con AI generativa di Adobe Photoshop

“dipinto ad olio di una macchina che cammina in autostrada vista di fronte, sullo sfondo una stazione di servizio che va a fuoco”