CARNE DIGITALE

Ho sempre il silenzioso. Così, i messaggi non li ho sentiti. Così, dopo che li ho visti, ho potuto ignorare gli altri che arrivavano.

Mi brucia la testa. Devo appoggiarmi allo stipite della porta per non cadere. È sangue il caldo che sento? Potrei vomitarlo, o pisciarlo. In qualche modo deve uscire. Forse mi scoppieranno le vene. O è la testa che mi scoppierà. Devo impormi ordine. Provo a respirare. Ho la vista appannata. È per quello che sta succedendo dentro di me, per come mi sto demolendo pezzo dopo pezzo? O sono le lacrime che mi bagnano le ciglia, a farmi vedere male? Mi costringo a guardarmi allo specchio. Voglio ricordarmi che esisto, che non mi immagino e basta. Mi siedo sul letto. Il mio riflesso è confuso per le lacrime, ma dovrei essere io. Che schifo, penso. E tremo. Forse è la paura. Forse è il freddo, sono uscita dalla doccia e non mi sono coperta. Sono ancora nuda e bagnata. Avrò fatto un casino a terra. Sto bagnando anche il letto, cristo. Mi metto in piedi di scatto. Quasi cado. È il movimento improvviso a farmi girare la testa, o l’opera di demolizione si è conclusa?

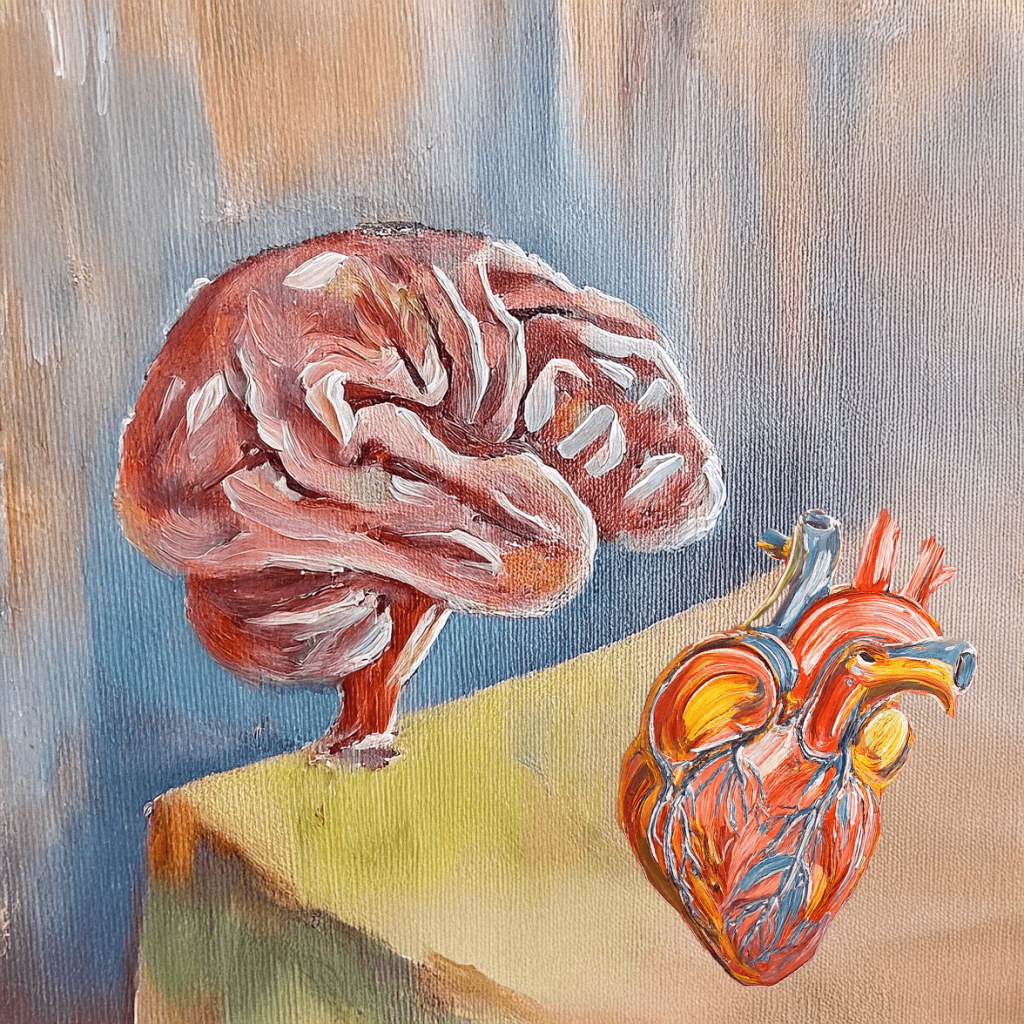

Voglio piangere. Sto già piangendo, ma voglio piangere di più. Voglio urlare, strapparmi la pelle con le mani e poi addentarla. Voglio togliermi da dosso il corpo e passarci sopra coi piedi. Voglio cavarmi via il cervello e poggiarlo sul comodino. Lo voglio spento. In silenzioso.

Il mio telefono ha sempre il silenzioso, ma non la smette di illuminarsi per le notifiche. Dovrei mettere la modalità non disturbare. Dovrei scagliarlo contro il muro. Calpestarlo finché non sento i pezzi dello schermo farmi sanguinare i piedi.

La sensazione che sentivo allo stomaco ora si è depositata sul petto, dal lato del cuore. Non lo so che cazzo ho a destra del petto, oltre il polmone. Poteva depositarsi lì, però. Lo odio che stia dove sta il cuore. Lo divellerei e l’andrei a mettere accanto al cervello, sul comodino.

La sensazione ora mi suggerisce che potevo aspettarmelo. Che era prevedibile. Che non è la prima volta. La mia sensazione ha idee del cazzo e mi dice cose che già so.

La prima volta avevo tredici anni. Lui si chiamava M. Lì si chiamavano tutti M o F. Io mi chiamavo F. Quella F. era il lasciapassare per tutto quello che volessi. Volevo sentirmi compiaciuta. Apprezzata. Volevo guardare. Conoscere. Ho mentito sulla mia età. Aver mentito mi eccitava. M. aveva vent’anni. M. poteva mentire, come me. M. forse ne aveva di più.

M. mi ha chiesto una foto senza reggiseno. Non avevo seno da mostrare, ma gliel’ho mandata. Non ragionavo. M. mi ha detto che aveva il cazzo duro. Ho mandato a M. un’altra foto, stavolta con un dito sulle labbra. Non mi vergognavo, non ancora. M. mi ha detto che ero brava, che si stava toccando. Ho chiesto a M. di vederlo. M. mi ha risposto che prima voleva guardarmi il culo. Mi sono fatta una foto e l’ho mandata. M. mi ha detto che non bastava, che voleva anche vedere il buco. Ho mandato a M. tutto quello che volesse. M. mi ha scritto una risata. M. ha chiuso la chat. Ho lasciato che l’eccitazione passasse, che il respiro si calmasse. Ho riletto la chat, ho pianto sulla risata di M.

Ora potevo vergognarmi. Ero ridicola. Imbarazzante. Perversa. Disgustosa. Quelle foto mi davano il voltastomaco. Mi sono infilata due dita in gola per cacciare fuori la vergogna. Ho cancellato l’applicazione. L’ho reinstallata un mese dopo. Volevo anestetizzarmi. Abituarmi a quel mondo, viverlo anch’io.

Da F., a volte non serviva nemmeno chiedere. Le foto arrivavano e basta. Non mi eccitavano. Mi facevano schifo. Non sapevo smettere. Io ne mandavo in continuazione, in ogni posizione. Anche video. Quello che mi veniva chiesto. Mi chiudevo in bagno per ore. Mi incazzavo con mia madre che bussava. M. 41 anni, M. 19 anni, M. 22 anni. Se si accorgevano che ero più piccola di quanto dicevo, chiudevano la conversazione, o mi confidavano di aver mentito e di essere ancora minorenni. Il più delle volte, facevano finta di niente.

M. 56.

M. 25.

M. 18.

M. 44.

Ho voluto provare a essere M. anch’io. L’ho scritto nelle chat. C’è voluto un po’, poi uno di loro mi ha aggiunto a un gruppo. Così li ho visti, i corpi. Corpi come il mio. Non importava se di donne più grandi o addirittura più piccole. Ogni corpo era come il mio. Nudo, scavato dalla vergogna. Divorato dagli sguardi di quegli uomini. Alcune foto venivano stampate. Alcuni del gruppo ci eiaculavano sopra. Tributi a fidanzate, mogli, sorelle. Ragazze ignare. O non ignare ma inermi. Come me. Ho guardato ogni foto e video. Ho trovato anche le mie. Il mio culo. I miei seni. Nessuno da incolpare. Nessuno contro cui puntare il dito.

Stavolta qualcuno contro cui puntare il dito ce l’ho. È nuda ed è nel mio specchio. Se spaccare il vetro servisse a rompere anche la mia immagine lo farei. Ma la mia immagine rimarrà là, in attesa di un altro maledetto specchio. Provo a reagire. Devo reagire. Il respiro mi brucia in gola. Non so con chi parlare. Non posso dire niente a mia madre. Prendo il telefono e resisto dal lanciarlo. Ignoro i messaggi di lui e dei miei amici e amiche. Sono troppi. Troppi. Mi scrivono anche numeri che non conosco.

Il poliziotto a cui telefono è spazientito dalla mia voce divorata dal pianto. O forse è solo annoiato. Vuole che gli spieghi che cosa ho. Non che cosa è successo. Non cosa mi hanno fatto. Che cosa ho. Nulla. Non ho nulla. Non ho dei vestiti. Non ho una dignità. Sono nuda e disgustosa. Mi trattengo e gli spiego. Gli dico di lui. Balbetto. È difficile parlarne. Ripenso a come mi spogliava e ho i brividi. Ripenso al telefonino poggiato sul mio comò, e vorrei fiondarmici contro con le unghie, fino a sentire le schegge nei polpastrelli. Mi ha chiesto di inginocchiarmi per lui. Di urlare il suo nome. Di essere la sua troia. Mi ha dato un bacio vicino all’attaccatura dei capelli, quando abbiamo finito. Mi ha accarezzato la fronte. Mi ha detto che si era divertito. Che era da rifare. Non dico quasi niente di tutto questo al poliziotto. Mi limito al minimo: lui, le mie foto e video in giro, i miei amici che scrivono. Segue un silenzio eterno. O forse non dura niente. Forse sono svenuta, forse sono in trance e mi risveglio solo quando il poliziotto parla. Mi chiede se le foto sono finite sui social. Non lo so. Mi chiede se mi stanno minacciando. Non lo so, non voglio guardare.

Mi chiede se ho dato il consenso per fare quei video. Gli dico di sì, che erano video intimi. Calco troppo la parola “intimi”, il poliziotto mi dice di stare calma. Mi dice che un giorno riderò di questa storia.

Che andrà tutto bene. Che se non ho fatto nulla di cui vergognarmi, non devo vergognarmi. Se potessi, prenderei la sua pistola e gli sparerei in testa. Chiede se c’è un motivo per cui il ragazzo ha inoltrato quei video e quelle foto. Chiede se abbiamo litigato. Mi ricorda che una denuncia potrebbe rovinargli la vita. Che potrebbe rovinarla a me. E dice qualcos’altro. Non lo so cosa, non ascolto più.

Vomito sul pavimento. Vorrei vomitare la paura, il disprezzo. Rimangono dove sono. Forse serve più di due dita in gola. Ripenso ai video. Sondare quanto fossero espliciti è inutile. Lo sono. Più delle mie foto da tredicenne impaurita ed eccitata. C’è anche lui in quei video. Col suo cazzo, la sua pancia. Non si chiama M. Ha un nome. Ce l’ho anch’io. Ricorderanno solo il mio. Che ci sia anche lui non importa. A nessuno. Lui se la sta spassando. Io sono una troia. Lui l’aveva detto. Io l’avevo detto. Troia. Forse qualcuno me l’ha già scritto. O ci sono solo messaggi preoccupati, dispiaciuti. Mi fanno schifo anche quelli. Non voglio il dispiacere, la preoccupazione. Rivoglio me stessa, prima dei tredici anni. Prima di chiudermi in quel bagno e calarmi le mutandine e sfilarmi il reggiseno. Prima che le mie foto finissero in un gruppo di arrapati. Forse ci finiranno anche i miei video. Forse faranno un tributo anche per me. Forse qualcuno si ricorderà di me. Qualcuno vorrà venire a scoparmi. Troveranno l’indirizzo. O lui glielo darà.

Ho paura. Corro a tirare giù le serrande. Sbatto la porta della camera. Mi accovaccio a terra. Il mio vomito si allarga sul pavimento. Non riesco a tenere il telefono in mano, mi tremano le dita. Penso alla morte. Resisto. Oppure sono codarda e basta. Se non l’hanno già fatto, lo scriveranno: che sono carne da scopare e da mandare a morire subito dopo.

Mi faccio coraggio e sblocco il telefonino. Ho almeno duecento messaggi da leggere. Una ventina di chiamate. Vedo se ce ne sono dalla mia famiglia. No, non ancora. Arriveranno. Devo essere più veloce. Mi metto in piedi. Barcollo. La testa brucia ancora. Mi vesto con le prime cose che trovo, sono ancora bagnata. Non ho tempo di asciugare i capelli, né di cercare le scarpe. Infilo le ciabatte. Una potrebbe sfilarsi e bloccare il freno della macchina. Il mio corpo potrebbe andare a schiantarsi. Squarciarsi. Diventare irriconoscibile. Mi trascino fino all’auto.

Sputo a terra prima di entrare. Ho ripensato alle parole del poliziotto. Potrei denunciare, voglio denunciare. Voglio liberarmi di tutto questo. O forse voglio solo mia madre. Chiederle scusa perché mi faccio schifo. Abbracciarla. Dirle di non guardare il suo cellulare e di buttare via il mio. Oppure voglio per davvero quel cazzo di frontale. Ciabatta o meno. Andare a sbattere e lasciare agli altri le spiegazioni del perché.

Chiudo lo sportello. Ho scordato sul comodino il mio cervello e il mio cuore. Ne farò a meno. Posso vivere senza di loro. Posso morire senza di loro. Li odio. Mi odio.

Metto in moto. Parto.

Immagine generata con AI generativa di Adobe Photoshop

“dipinto ad olio che ritrae l’organo del cuore e del cervello sopra un comodino”