ESOSTRATO ESCE DAL FORUM

Le donne bisogna guardarle dall’alto.

Spengo la luce e mi metto alla finestra. Ma nessuna di loro alza gli occhi al cielo. E quindi nessuna di loro può sapere che la desidero.

Sono attratte dalle vetrine, qualche volta da quello che ci sta dentro, oltre i manichini ben posizionati, con una mano giù e l’altra su, le silhouette disegnate al dettaglio. E passano ore a guardare, a desiderare, a invidiare, a mordersi le labbra e le unghie, a chiedersi perché, dico io, perché non ho la vita come quel bel manichino?

Le guardo dall’alto e mi metto a ridere: mi chiedo dove vada a finire tutto l’orgoglio femminista, la solidarietà, la body positivity, il potere femminile, quando una donna invidia un’altra donna o, peggio, quando si scarnifica desiderando di avere le dimensioni di un manichino.

Alla fine, si sta comodi qui al sesto piano. Se devo essere ignorato dalle donne, cosa che accade ogni giorno sul marciapiede, meglio che me ne stia qui. Ho tutto quello che mi serve: un paio di siti di pornografia gratuita a portata di mano (destra), lubrificante, cibo e acqua corrente. Tre volte alla settimana mi tocca uscire di casa per raggiungere l’ufficio, ma per gli altri quattro giorni almeno posso crogiolarmi nel mio bilocale, lavorare in pigiama, parlare con i ragazzi sul forum, affacciarmi alla finestra e fumare una sigaretta. Ogni tanto, quando passa un chad, la lancio, ancora accesa, nella speranza di colpirlo in testa o in un occhio. Sai che splendida soddisfazione vedere la sua faccia bruciata.

Forse è un po’ eccessivo, ma io non sono come Manuel, che è mentalincel, che forse è neurodivergente, o come si dice. Di certo non mi do fuoco alle braccia quando una donna mi tocca e nemmeno penso di dare fuoco a lei se mi ignora. C’è gente, nel forum, che ha problemi più seri dei miei. Una volta ci siamo persino incontrati fuori, io e Manuel, e non ha tutte le rotelle a posto. A un certo punto ha voluto salutare una ragazza, una di quelle con il septum e un lagotto al guinzaglio, e quando lei lo ha ignorato perché aveva le cuffie alle orecchie, l’ha rincorsa e le ha tirato i capelli, le ha sbattuto la testa sul marciapiede urlando: «Tu non mi ignori, capito? Io esisto, è chiaro?», e un tizio l’ha placcato mentre il lagotto piangeva in un angolo e abbaiava. Alla fine anche un altro tizio si era intromesso e gli ha tirato due cazzotti, ma forti eh, e l’hanno portato via l’ambulanza. Avrei voluto dire loro: «Non lo vedete che non sta bene? Che ha bisogno d’aiuto?» ma le persone mica lo sanno che la violenza è un grido d’aiuto.

A violenza si risponde, non si ascoltano le campane.

Il giorno dopo ne hanno parlato, eccome se ne hanno parlato, persino in ufficio. Io sapevo che erano miei nemici, ma loro non lo sapevano. Si rispettavano tra loro e in fondo rispettavano anche me, mi davano sonore pacche sulle spalle, mi credevano un loro simile. Ma nessuno mi ha mai invitato a prendere una birra fuori una volta timbrato il cartellino. E quando ne parlavano, quante cattiverie! Quanta gratuità c’è nelle parole delle persone, quando ignorano i fatti e la vita degli altri. «Avete sentito di quel matto? Ha picchiato una ragazza perché lo ignorava!» aveva detto uno, e la donna aveva soffocato un gridolino: «Potevo essere io!» e gli altri maschietti, classico branco da giretto in moto la domenica dopo la partita, quasi in coro: «Che sfigato, sai da quanto tempo non scopa, quello là?», «Sempre che l’abbia mai vista una figa!» e giù a ridere, a darmi pacche sulle spalle, e io che avrei voluto solo prendere le loro teste e spaccarle sulla fotocopiatrice. «Se fossi stato lì, gliele avrei date di santa ragione!» e io lo sapevo che questa gente non aspetta altro che menare le mani, farsi eroi sulla pelle degli altri. Se solo avessero saputo prima che ero incel anch’io, a mio modo, forse un po’ meno frustrato e paranoico, un po’ meno simile a quel pazzo che ha sparato a quella coppia di Lecce. Mi avrebbero malmenato, non è così? Avrebbero buttato a terra i miei occhiali, pestati con la suola delle Velasca in pelle di vitello, e avrebbero riso sputandomi addosso, come se essere soli fosse una colpa, come se avessi colpa a provare rabbia per questo.

È stato in quel momento che ho pensato di comprare una pistola. Per anni ho pensato che fosse una cosa da patriottici xenofobi, da fanatici della guerra come atto di virilità. Mai ho soppesato quanto potesse essere inebriante sentire il peso di una pistola, sapere che è in grado di imporre il silenzio là dove non cessa il rumore. L’ho comprata e messa nella tasca interna della giacca. Il tipo mi ha insegnato come inserire e rimuovere la sicura, e devo ammettere che al primo tentativo non mi era molto chiaro. Mi tremavano le mani come quando hai fretta di rientrare nel tuo appartamento e non trovi la chiave giusta. Però, più la stringevo tra le mani e più prendevo confidenza.

Dopo averla pagata, poco più di duecento euro – soldi della pensione di reversibilità di mia madre ben spesi – me la sono portata a spasso per tre quarti d’ora, camminando in mezzo alle persone, solo per farmi attraversare da quel brivido folle e confuso. Attraversando Piazza della Vittoria mi ha rapito, solo per un istante, il desiderio di sapere che rumore fa una pistola. Una coppia mi era passata accanto. Lei era di un fascino da cui è facile riprendersi, una comune, mica di quelle che fanno le vallette in televisione o sfilano sulle passerelle. Aveva questo naso pronunciato, aquilino, e un seno sincero che si intravedeva appena oltre le pieghe della canottiera. E sorrideva guardando un bambino in una carrozzina che sputava vagiti. Lui ignorava persino ogni passo che faceva, perso con lo sguardo da qualche altra parte oltre i tralicci della piazza. Avrei voluto sparargli. Ho immaginato di portare a cena questa aquila libera, offrirle da bere, dormire insieme. Ma si è spento tutto in fretta: io non ho mai avuto rapporti intimi con una donna. Non che mi volesse bene, almeno.

Due volte al mese, se il portafoglio me lo consente, vado a trovare Eliana, una professionista di via Olevano, vicino alla caserma dei pompieri. Non le dispiace strusciarsi sul mio ventre nudo tanto quanto ama lasciarmi solo e asciutto per andare a contare i soldi e infilarli nella cucitura aperta del push up. Non so perché torno sempre da lei. Le donne hanno un potere misterioso e irritante, così come restano un mistero il loro corpo, le loro rughe. Capisco perché l’uomo cerchi di scoprirla da quando è nata la vita, perché non è mai stata svelata. Questa è la tremenda verità: le donne nude non esistono. E questa storia deve finire.

Sono andato sotto casa sua, questa volta con la pistola ben nascosta nella tasca interna della giacca. Era un lunedì sera di pioggia e in giro non c’era nemmeno un cane che pisciava, nemmeno i tossici del parco della Vernavola.

«Chi è» ha detto senza punto di domanda.

«Sono io»

«Non ti aspettavo» ha detto Eliana con un colpo di tosse.

«Posso salire?»

C’è stato un istante di sospensione. Guardavo la finestra, la sua camera da letto illuminata dalle abat-jour. L’ho vista tirare le tende, aprirle, trovarmi davanti al citofono. Ho alzato la mano per salutarla. Lei era avvolta in uno scialle di cotone prugna. Era tornata al citofono quando ho sentito:

«Sali».

Ho salito le scale con una calma che non mi appartiene, come se volessi godermi lo scorrere dei secondi, sapendo di avere con me la pistola. Lei abitava in un piccolo appartamento di inizio ‘900, senza ascensore, al secondo piano. Ho trovato la porta aperta, ma lei non c’era. Quando ha sentito i miei passi ha detto solo, con una voce forzata: «Entra». L’ho trovata sdraiata sul letto matrimoniale, un piumino di cento grammi tirato su fino alle ginocchia, lei avvolta nello scialle. Sul comò, l’angolo beauty con un trio di specchi, la solita trousse porpora lucida. Sul comodino, un infuso lasciato a metà.

«Non hai una bella cera» ho detto.

Lei ha sorriso. Nel soffocare una risata, ha dato un altro colpo di tosse.

«Tu sì che sai parlare a una donna».

Che ipocrisia, le donne. Vogliono sentire la verità, ma poi non la accettano. Non ha una forma accogliente, non è così?

«Accomodati» mi ha detto indicando la poltrona di pelle color terra di Siena bruciata, davanti all’enorme armadio. Faceva caldo, là dentro. Ho tolto la giacca facendo attenzione a non mostrare l’arma. Lei mi ha guardato con sospetto e ho temuto che avesse visto il calcio. Forse una parte di me desiderava che la vedesse. È elettrizzante sapere di avere il controllo. Ancora più elettrizzante sapere che l’altro sia cosciente di questo e che non possa farci nulla. La gente che teme, porta rispetto.

«Che c’è, non mi trovi più bella?»

Se c’è una cosa che non ho mai sopportato è la civetteria. Le continue richieste di attenzioni, le frasi strategiche, da psicologia spiccia. Trucchi di vittimismo, come quelle donne che postano una foto dicendo che sono venute male per sentirsi dire il contrario. Nauseante.

Tremava un po’, vedevo i peli delle braccia dritti come stuzzicadenti. La sveglia digitale ha suonato le dieci di sera con un bip. Lei ha intercettato il mio sguardo e si è aperta lo scialle, rivelando la pelle nuda. È caduta la spallina del reggiseno, ma non è stato un caso. Lo ha sfilato e lo ha fatto cadere a terra, sinuosa.

«Che cosa stai facendo?» le ho chiesto.

Lei mi ha guardato stupita.

«Non vuoi che mi spogli?»

Appoggiato con la schiena sulla poltrona, sentivo la punta fredda del calcio sulla spalla. È così facile volersi bene, quando sai quello che vuoi e sai che puoi ottenerlo.

Ho fatto di no con la testa.

«Che cosa vuoi, allora?» ha detto raccogliendo il reggipetto dal pavimento.

«Parlare».

Nessuno viene qui per parlare, avrà pensato. Sembrava sbalordita, ma in fondo ora non è più come una volta.

Le persone pagano per cose dell’altro mondo: per una foto dei piedi, per farsi pisciare addosso, per sentirsi sussurrare parole d’amore. Vogliono comprare una messa in scena. Io no, io voglio l’amore vero. Questa è la rivoluzione, è l’atto politico, è la missione ultima. Voglio essere ricordato perché ho amato.

«Mi devi pagare lo stesso»

«Lo so, lo so. Solo a questo, pensate, voi»

«È il mio lavoro» ha risposto ricoprendosi con lo scialle.

«Non siete solo voi puttane a pensare ai soldi, sai».

Lei si è tirata su, come se volesse rispondere per le rime. Il tono, le parole, erano fuori dalla recita. Non le ha digerite.

«Idiota» ha detto tra i denti.

Avrei dovuto perdere il senno, invece ero allegro come un bambino. Trattenevo risate come si fa ai funerali di chi ti è indifferente. Una, accidenti, mi è sfuggita.

«Che hai da ridere?»

Niente, ho fatto con un gesto della mano. Poi Eliana ha buttato un occhio sulla mia spalla, là dove dormiva la pistola.

«Che ci vuoi fare con quella?»

Sapevo che l’aveva vista. Per un istante ho ripensato ai miei colleghi dell’ufficio, con la fissa per la dieta chetogenica, per la sveglia alle cinque per la corsetta, per la loro noncuranza per tutto ciò che si trova oltre lo specchio. Mi sono chiesto, tra qualche anno ricorderanno il mio nome? Ho pensato a quelle borghesi con il barboncino toy che si affacciano alle vetrine, a cercare nuove immagini di sé stesse, a bramare un’eternità effimera, una perfezione apparente. Ricordavo le volte in cui le donne hanno voltato lo sguardo. Ancora e ancora.

L’avrei fatto proprio là, in Piazza della Vittoria.

Ho preso la pistola, ho dato una carezza alla canna. Era fredda, zigrinata. Un oggetto così ostile al prossimo, eppure diventa la tua migliore amica. Non la guardavo, Eliana, eppure la sentivo puzzare di paura dal suo letto. Rallentavo, facevo mio alleato il tempo, e recuperavo piene le redini della mia vita.

«Perché fai la puttana?»

«Un modo come un altro per fare soldi»

«Potresti farti amare da chi ti pare. Non ti sembra di sprecare il tuo corpo?»

«Non ti sembra di sprecare la tua intelligenza?»

«Non si ama un uomo per la sua intelligenza»

«Ti sbagli» ha sussurrato.

«Baceresti questa faccia? Dormiresti con uno come me?»

«Non esiste solo il corpo, mio caro…»

Aveva il mio nome sulla punta della lingua. L’ho scoperta cercarlo da qualche parte nella stanza.

«Come mi chiamo?» ho detto puntando la pistola su di lei.

Eliana ha premuto la schiena sulla testata del letto, i piedi scalciavano sul materasso.

Fuori la pioggia scivolava sulle grondaie, bagnava le zampe dei piccioni ammassati sui cornicioni, sotto i tetti spioventi e le tegole sbeccate.

Ho stretto forte il calcio, affiancando il grilletto con l’indice.

«Qual è il mio nome, Eliana?»

Ma lei non poteva dirlo. L’ho vista pregare che si aprisse un cassetto della memoria. Perché, perché non gli ho mai chiesto, in questi sei mesi, come si chiama?!

Mi sono alzato, dritto e sicuro davanti al letto. Il suo sguardo tremava come le tende della camera. Mi vedevo spararle addosso, il corpo accasciarsi sulle lenzuola dove per mesi si era fatta scopare senza aver mai imparato l’amore. Li vedevo tutti cadere come tessere di un domino, quei bifolchi muscolosi, quei cavernicoli alle proteine, quegli uomini ricchi e annoiati, che potevano stringere il mondo in mano e buttarlo via come se fosse uno scontrino. Era un gioco di tensione, quello di rimanere in silenzio in attesa che le uscisse il mio nome dalla bocca. Snervante, tanto che uscito di lì sarei andato a farmi una bella Ceres ghiacciata. Ma io non avrei mai ucciso Eliana. Le avrei sparato nei seni, o magari nella figa. Per farle capire cosa significa essere incompleti là dove cercano l’assoluto. Mi sono svuotato di ogni tensione quando ho deciso di avvicinarmi e baciare Eliana sulla fronte, anche se lei si era ritratta per la paura che le bucassi le cervella. Sono uscito chiudendole piano la porta. Ho camminato verso casa con un’idea fissa sulla fronte: io non sono quell’Erostrato nel Veneto, che lasciava gli spilli nella scatola delle caramelle negli asili e nemmeno sono un nazista. Sono un mascolinista, forse, ma non sono un maschilista. Nel gruppo dei redpillati, io mi sento alieno. Odio è una parola caustica. Ora che è giovedì sera e sono le sette, e le universitarie escono per l’aperitivo, smetto di guardare le donne dall’alto. Mi avvicino e porto la mia fredda amica con me. Lascio una lettera, per chi la troverà:

A te che non sei caro, perché di caro non ho nessuno,

Giuro che in questa vita maledetta avrei voluto fare qualcosa di meglio che sognare l’amore che leggevo nei libri, che vedevo nei film. Perché quelli uccidono, mortificano gli spettatori. Creano ideali romantici, proiettano aspettative sulle persone, tutte, uomini e donne, e non c’è niente di più pericoloso di un ideale.

A te va a genio l’indifferenza, la conosci. L’ombra che ti porti appresso ogni giorno, almeno è un segno che esisti, che sei a questo mondo. A me, a volte, sembra di averla persa in mezzo alle fessure dei tombini. Ti gratifica essere più furbo di una scimmia, ma ricevere meno amore di uno scimpanzè? Qui mi pare che la vita abbia un ordine tutto suo che non riesco a comprendere, che mi sfugge, che non è abitabile. Per te è stato facile trovarti una donna: sai le parole che hai pronunciato, il tono morigerato e seducente, poggiato sulle grinze del suo cuoricino principesco. Sei riuscito a convincerla che sei un uomo buono, affidabile e da desiderare. Che si poteva aprire un mutuo. Invece io non trovo consolazione sbirciando quelli come te, che sono protagonisti dei film che guardo e della loro stessa vita, che godono della propria scrivania in radica, la vista sul duomo di dove cazzo abitate, il perfetto stile minimale e cromoterapico del giardino privato in cui giocano i tuoi figli biondi. Vorrei volentieri dirti quanto amo l’umanità in ogni sfumatura del suo pantone, ognuno con suo codice ben definito e dignitoso, ma la verità è che mi allontano dalla misoginia, perché detesto me stesso in quanto pessimo studente in materia di donne, e respingo la misantropia in quanto uomo. Io sono un uomo perbene.

Per questo devo uccidere una coppia di innamorati, in giro per la strada, o forse devo uccidere la sua sospensione, la sua assenza, così posso lasciare in pace tutti. E con tutti, me compreso. Ho assistito troppe volte alla caduta dell’amore: una donna aspetta che un uomo risponda alla sua domanda, mentre è immerso nella rivista di trading online. Oppure quando cercano una via di scampo nel momento di andare a letto e parlarsi, e dirsi parole al miele, o scambiarsi qualche carezza. Mi stomaca pensarti mentre lasci scorrere il tempo senza realizzare la fortuna che hai.

Tu, proprio tu che stai leggendo, mi dai il voltastomaco. Perché discrimini un panino al prosciutto con tua moglie in favore di un cocktail di scampi con una escort di lusso. Allo stesso modo, mi nausea la nonchalance che applichi quando ti scordi che sei a questo mondo. Mi disgusta chiunque non sappia di essere vivo e innamorato.

Per questo motivo, sai, devo dare una lezione a questo mondo. Devo fare sì che si ricordi chi sono. E se anche tu aspetti di leggere il mio nome in fondo a questa lettera, allora sei un illuso.

Almeno una volta nella vita dovresti domandare a uno sconosciuto: come ti chiami?

Ma non fraintendere queste parole e il loro tono. Non sono mai stato così calmo, in pace con me stesso. Credo sia l’ora che io vada.

Grazie per aver letto, i miei distinti saluti.

Ma anche no.

Chiudo la porta senza mandata. La casa non è mai stata così in ordine. Le tende pulite, senza un velo di polvere.

Per tutta la settimana mi sono fatto prendere dalla pianificazione del delitto, e non c’è niente di più rilassante di meditare un omicidio mentre pulisci la tazza del cesso.

In strada si respira l’odore dello smog, del basilico sul banco dei fruttivendoli, del piscio, della candeggina, e dell’odore delle persone, che è un matrimonio tra il catrame, le uova e il muschio bianco. Le facce delle persone splendono come candele o, al massimo, si spengono come candele. Oggi è l’ultimo giorno in cui assisto all’indifferenza animale. Nessuno credo si metterà fra me e il mio misfatto. Mi consola sapere quello che sto per commettere. Da Strada Nuova taglio per Corso Cavour. Se guardo l’orologio, perdo cognizione di ciò che ho attorno. Alla fine della fiera, tenere il conto dei secondi non mi serve. Questo momento è l’unico, è presente e io sono presente a me stesso, al tempo. I passanti camminano e nessuno mai può immaginare che io abbia quella benedetta amica con me. Non ricorderebbero nemmeno di aver sentito in vita loro un singolo colpo di pistola in pieno centro storico. Guardo i negozi, le commesse e le vetrine dei bar. Passo accanto a una limousine dalla quale scendono un gruppo di donne. Un addio al nubilato. La futura sposa ha il volto che sembra danzare per aria. Di una leggerezza inafferrabile. Non le sparerei mai.

Quando supero l’incrocio di via Cavour, nel cuore della folla di Piazza della Vittoria, mi scopro improvvisamente grande e con il mento in alto, il petto in fuori, eppure ancora solo e invisibile. Se lo volessero, le persone potrebbero buttarmi giù a sportellate. Farmi inciampare, calpestarmi, e a quel punto la pistola non servirebbe più. Il delitto svanirebbe nella passeggiata pesante della calca.

Finché la folla non si apre, si disperde nei locali. Le studentesse con gli studenti, ragazzi che hanno il futuro in mano e tanta ansia di viverlo. Ma con una speranza in fondo al loro buco di culo. D’un tratto vedo una coppia che si tiene per mano in mezzo a una comitiva. Lui è alto e bello in modo rivoltante, le spalle larghe, i bicipiti gonfi oltre le maniche corte, le sneakers bianche e i pantaloni sportivi chiusi alle caviglie. Lei ha la pancia scoperta, i capelli sciolti e lisci e luminosi, che resistono a questa umidità assassina. Potrei fare fuori loro, penso.

È scioccante quanto tempo duri una frazione di secondo, quando stai per uccidere qualcuno.

Ruoto la testa a sinistra e a destra, controllando che non ci siano forze dell’ordine, poi metto la mano destra nella tasca interna della giacca. Prima che possa tirarla fuori, sento poco più in là un paio di vaffanculo gridati ad alta voce, e mi fermo. Perdo già tutta la voglia di sparare a questa coppia quando vedo i due litiganti. Sono una coppia sui trenta, forse di più. Lui vestito di nero, maglietta Jordan, cappello da baseball, le grida addosso come se avesse fame di farle male. Lei in giacca scamosciata, i jeans stracciati, gli occhiali tondi già bagnati di lacrime. A questo punto sento solo una gran voglia di ridere e mi chiedo: perché dovrei fare del male a questi due disperati? Ma mentre lo penso ho già tirato fuori la pistola, in un gesto meccanico, e quando una ragazza a tre passi da me fulmina con lo sguardo la canna della Beretta e urla per il terrore, d’istinto l’indice preme sul grilletto.

«Aiuto, ha una pistola!» urla lei.

Non sono sicuro che stia parlando di me, nemmeno ci credo di essere io quello in piedi in piazza della Vittoria, con una pistola in mano puntata verso una coppia che litiga. Il ragazzone con le sneakers bianche inizia a rincorrermi e a urlare: «Fermatelo! Non fatelo scappare!». Io parto con le gambe che ho, che sono snelle e agili, ma mica sono Tamberi, e mi metto a saltare a destra e a sinistra, urlando che il colpo non è partito, evitando le spallate di un uomo in bicicletta e con il cappello, un anziano dall’aspetto sottile e da vecchia guardia. Evito anche uno skateboard lanciato addosso da un genitore, rubato a suo figlio. E se mi volto lo so, me li sento alle calcagna, almeno un altro paio di energumeni che pestano di brutto in palestra. Nella mano ora la pistola sembra essere fatta di plastica molle, di una gomma floscia, e mi scivola, perché mi sudano le dita, e penso solo che dovrei metterla via o magari buttarla in un tombino aperto, in un cantiere. Dove cazzo sono i cantieri aperti, quando servono? Accelero ancora e incespico su un paio di siepi, fuori da un locale. Girato l’angolo, non mi vedranno più. Mi accovaccio dietro i cassonetti dell’organico e penso, in quel lasso di tempo, se vale la pena gettarla via o portarla con me per farmi fuori, prima di rimanere in manette.

La tengo ed entro correndo in un bar. Quando avanzo, la pistola ancora salda, ma non troppo, nella mano destra, i clienti si alzano in piedi, altri ancora si sdraiano a terra, i baristi portano in alto le mani. Solo un’anziana in sedia a rotelle mi guarda con curiosità mentre mi serro nella toilette. Chiudo con rapidità la porta del bagno, recupero fiato. C’è un silenzio straordinario che somiglia a un’intercapedine cosmica. Ho lasciato il branco fuori dal bar e mi sento finalmente in pace. Con gli occhi chiusi, sbuffo aria sudata e mi lascio andare con il culo a terra, la pistola in mano. Quando li riapro, c’è una donna che mi fissa. Non gliene frega niente di me, di quello che stringo tra le mani. Ha appena finito di piangere, credo, perché si sta asciugando gli angoli degli occhi. Il trucco sbavato di nero le inghiotte lo sguardo. Ai piedi del gabinetto, la foto strappata a metà di lei e di un uomo.

«Ciao» le dico.

«Ciao».

Mentre continua ad asciugarsi con la carta igienica bagnata, penso che ci sia qualcosa di lei che mi riguarda.

Vedo la sua bocca che si muove, ma non capisco cosa dice. Sento solo mani di marmo battere forte alla porta.

«Allora?» mi chiede.

«Non ho capito» le dico.

Stringo la pistola nelle mani, la guardo come se non la riconoscessi più. Mi sono affrettato a mettere via la pistola nella tasca della giacca.

«Ti ho chiesto» mi dice dopo essersi soffiata il naso, «come ti chiami?»

Dato che non le rispondo, lei va al dunque:

«Perché hai una pistola? Come, non lo sai che se la tiri fuori dalla fondina, o la usi o te ne sbarazzi?»

Ma io non posso tirare il grilletto, dato che ancora non ho capito come diavolo si toglie la sicura. E poi forse nemmeno ho avuto il genio di sparare.

Getto la pistola a terra, ma non ho alcuna intenzione di aprire la porta e costituirmi. Chi li vuole sentire quei porci, con le loro domande, e cosa volevi fare e perché.

Spero solo di poter parlare ancora un po’ con lei.

Editing a cura di Anna Chiara Bassan

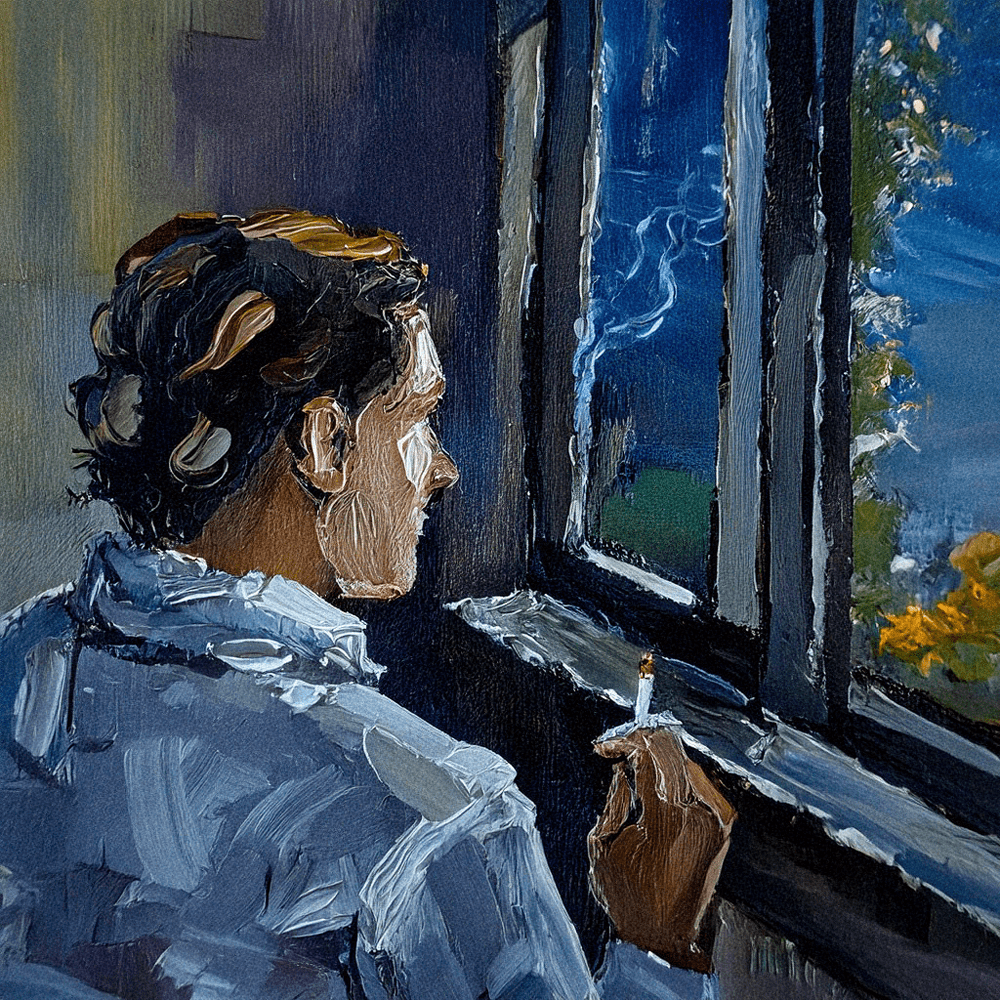

Immagine generata con AI generativa di Adobe Photoshop

“dipinto ad olio che ritrae un uomo che fuma una sigaretta affacciato alla finestra di una stanza buia visto da dietro”