Incongrui

Impreparato, muovo la lingua per secondo.

Il sapore è caldo, ruvido. La bocca colma. Non lo voglio davvero, ma sento l’obbligo di recuperare. Quindi spingo verso di lui, che in risposta mi prende il viso come per abbeverarsi meglio. Gli stringo i fianchi, avvicino il bacino. Lui dà una spinta con il viso e invade di nuovo la mia bocca. Restiamo sospesi, inclinati. Nessuno dei due però si accascia definitivamente. Nessuno dei due avanza. Perché toccherebbe a me, forse, che invece mi stacco.

Lui spalanca gli occhi come a dire: “e ora che c’è?”.

Lo guardo intimidito e sorrido nervosamente pulendomi la bocca sull’avambraccio. «Be’» sdrammatizza, «non farti strane idee adesso» ma rimanendo serio.

E solo dopo qualche secondo di pausa in cui faccio per raddrizzarmi e quindi staccarmi da lui, in cui sento un vuoto, una tensione simile a quell’intervallo di tempo tra una stupida scorrettezza e l’abnorme sgridata di mia madre – e il conseguente rammarico eterno –, mi sorride, mi chiama «tato» e mi abbraccia come se l’MD facesse ancora effetto.

«Ti voglio bene» dice.

Esce dalla camera al richiamo del caffè che gorgoglia. E la prima cosa che mi dice, con quella sua voce stropicciata da tutte le sigarette di ieri, è di rimettere a posto il divano, che c’è un casino assurdo, e che – come recita il secondo comma del suo terzo comandamento – devo ricordarmi di aprire «‘ste cazzo di finestre» quando mi sveglio, «che c’è puzza».

Decisa a ignorarmi, come se fossi lì per rovinarle una giornata già fragile in partenza, si siede aprendo una Settimana enigmistica di quattro mesi fa. E quando le chiedo dove stanno le tazzine, sbatte la rivista sul tavolo dicendomi di non fare la puttana, che così cominciamo male, neanche il tempo di capire dove sono le tazzine che le porto una a casa.

«Uno, in realtà»

«Un-o?»

«Sì, un amico»

«Amic-o?»

«Sì, perché?»

«Ma non vi stavate slinguazzando?» chiede «si sentiva da là» indicando l’unica camera dell’appartamento, la sua.

«L’MD»

«Prima volta?»

«Sì, in pratica sì»

«Mh» fa tornando comprensiva, «sai cos’è il down?»

«Sto bene» dico, convinto che sia solo un immediato effetto placebo a farmi empatizzare con le mille piantine morte sul davanzale della finestra.

«Mh, ok» fa preoccupata e alzandosi per tornare in camera a fare non so cosa.

Prendo la Settimana enigmistica e completo le caselle da due lettere a parte quelle sui simboli chimici. Poi chiedo, alzando la voce, un consiglio sulla 12 verticale: SERPEGGIA NELLE METROPOLI. «Aids ci sta?» chiede con un tono divertito e crudele risbucando fuori dalla camera. «No, è crimine, Cristina».

Con un gesto deciso mi strappa dalle mani la rivista per metterla nello zaino insieme al manuale per il test di Scienze infermieristiche che non ho mai visto spostarsi dal tavolo – e diventare di volta in volta poggia pentole, tagliere o reggi vaso. E con un’aria da futura e improbabile OSS mi dà delle bustine di integratori, dicendo: «to’, prendile, su».

Poi finisce il caffè in un sorso con una smorfia di disgusto, si risiede e accende il computer che si avvia faticosamente, dichiarando di voler aggiornare il curriculum, sennò dopo non lo fa più, e mi chiede perché non do un’occhiata agli annunci delle camere intanto.

«Non è uscito niente di nuovo» dico trascinando la sedia dal suo lato del tavolo per guardare lo schermo.

«Devi controllare però»

«Sì, dopo lo faccio» le dico accucciandomi sulla sua spalla che discosta quasi subito. La foto è la stessa di quattro anni fa, con i capelli ancora lunghi e qualcos’altro di impercettibilmente diverso, ma non la vuole cambiare.

Dopo aver registrato la sua ultima esperienza come commessa in un negozio di vestiti del centro – omettendo l’acquisito odio per ricche stronze e annoiate e l’ormai assoluta incompatibilità con colleghi disumani che ci provano pesantemente con lei – si ferma per chiedermi un consiglio sulle competenze linguistiche. Il punto è capire quale livello di francese può dimostrare grazie a una frequentazione di tre mesi con Sebastien, un tipo di Lione, e se, dopotutto, un discutibile attestato linguistico delle superiori in B2 di inglese può essere ancora considerato valido.

«Io qui scriverei proprio tutta la storia con Sebastien» dico indicando il riquadro delle competenze linguistiche.

«Tu» dice, «dovresti farti i cazzi tuoi»

«E poi» aggiunge, «chi è il tuo amic-o?»

«È amic-o anche tuo»

«Oddio, Marco?!»

«No, no, macché, Gioele»

«Ah»

«Perché?»

«Non è amico mio, conosce Giulia, tutto qui».

Vorrei chiederle altro ma «sono le undici, cazzo!», e Cristina si fionda in camera per uscirne due minuti dopo truccata, vestita e accucciata su un piede in aria nel tentativo di incastrarlo nella scarpa. «Le chiavi ce le hai, no?»

«Aspetta» dico cercandole nelle tasche dei pantaloni di ieri.

«DAI CAZZO»

«Eccole!»

«Bene, allora ciao» mi fa strizzandomi le guance.

«Salutami mamma» le dico, «dille che va tutto bene»

«Puoi anche dirglielo tu, il telefono ce l’hai».

Fa un altro giro veloce in camera e mi risaluta con la mano, ma vedendomi pericolosamente vicino al frigo fa in tempo a ricordarmi un’altra regola, quella riguardo al Muller ai frutti rossi che mi è assolutamente proibito toccare, e se ne va.

«Tu, Marco, per forza saresti uno di quei cani noiosi, con le tue camicie a quadri, la camicia… quelli grigi con la faccia da vecchio signore inglese, come si chiamano?»

«Lo schnauzer?»

«Ecco, vedi che lo sai?» sorride, «allora è fatta, sei proprio tu»

«E io, Gio?» chiede Giulia per stemperare.

«Dai amo, tu un Jack Russel, come Pippo!» dice accarezzando il cane, omonimo di Pippo Franco. Ridono tutti. Anche se Marco, il ragazzo-schnauzer, ride meno della sua ragazza seduta a fianco, e chiede: «sì, ma tu, Gio, cosa saresti?»

«Be’, io niente» dice mimando una posa da attrice davanti allo specchio del camerino «mica sono un cane», e gli sorride stropicciando la faccia – un bambino che grugnendo un «mh» intende “beccati questo”. Nemmeno Giulia sa cosa fare adesso. Ma un po’ come in quelle scene da film americano in cui cercano un volontario che si faccia avanti e tutti indietreggiano a parte uno, sono l’unico a scoppiare a ridere. E solo a questo punto gli altri mi seguono, meno convinti ma sollevati. Gioele mi guarda incuriosito. «Tu…»

«Un Golden Retriever, lo so».

«Secondo me mordi, invece» fa stringendo gli occhi come per un sospetto.

Rido.

«Se lo dici tu».

Lui invece mi ricorda il cane dei vicini di mamma. Ma non glielo dico. Anche perché non saprei come spiegargli la vicinanza fisiognomica con un cane cui non sono mai riuscito ad avvicinarmi da bambino e che, dopo aver aggredito ferocemente il padrone maciullandogli due dita dalla mano, è stato soppresso. Lo avevano da otto anni.

«Era convinto che fossi gay»

«Ma perché?»

«Guarda che non è il primo che me lo chiede»

«Seria?»

«C’hai mai pensato seriamente?»

«Sì, ma a me Gioele non interessa in quel modo»

«Tranquillo che l’ha capito» fa Giulia richiamando Pippo che si è allontanato troppo «però avete davvero una sintonia pazzesca, sempre lì a ridervela un sacco! E comunque esiste anche il fascino etero tra i gay, il gusto del proibito, tipo»

«Tra voi lesbiche no, invece?»

«Mah, meno, mi sembra una cosa più maschile»

«Ora che ci ripenso una volta un amico di una mia ex, gayssimo pure lui, m’ha detto: “sai perché piaci? Perché sembri convincibile”».

«Non mi starai facendo l’eterocurioso del cazzo»

«Mmh, forse» faccio con un tono da etero disinibito, piuttosto.

«Cretino».

Io e Giulia non riusciamo ancora a sostenere pochi secondi di silenzio, perché è da poco che usciamo, o meglio, che mi porta in giro. Forse è stata Cristina a chiederglielo, soprattutto per questa settimana in cui lei non c’è. E sono contento perché Giulia mi piace, mi piacciono i suoi amici. E poi perché sono uno che si deprime facilmente se lasciato da solo – soprattutto qui, in questa città dove non conosco ancora nessuno. I primi giorni son rimasto a casa senza sapere che fare, chi sentire, se non aspettare il ritorno di Cristina – indovinare il suono del portone che si chiude, il passo sulle scale, il tintinnio delle chiavi e l’inequivocabile clack della serratura, scodinzolando quindi senza più ritegno vicino alla porta.

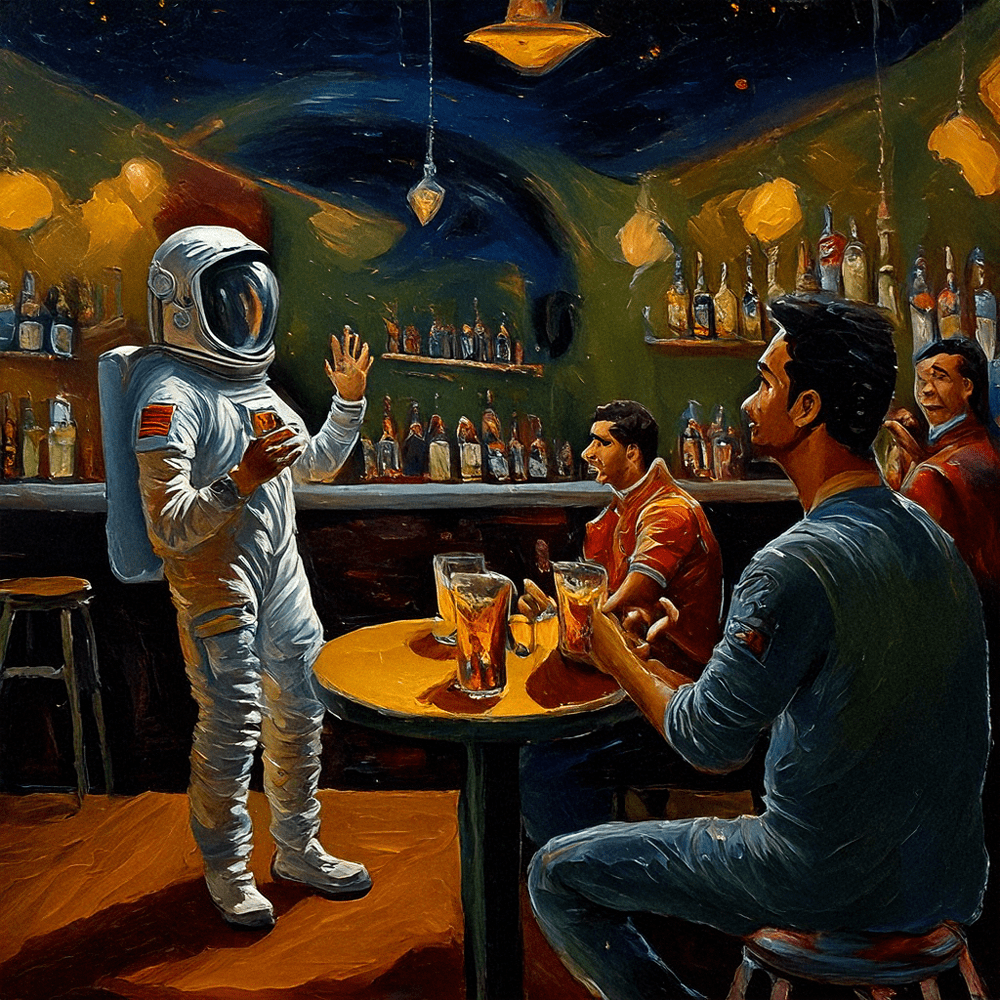

È successo anche che un esercito enorme d’amici parlasse e ridesse così forte che ogni loro sguardo mi facesse sentire come un astronauta, lì, in piedi, di fianco al loro tavolo ad aspettare la pizza da portarmi a casa. O che chiudessi le finestre per non sentire una città intera che si diverte sempre, costantemente e alle mie spalle.

«E Cristina come sta?» mi chiede Giulia in mancanza di altri argomenti.

«Bene, perché?»

«Non so, la vedo un po’ giù ultimamente»

«È per il test»

«Gli altri anni non stava così però»

«Appunto, gli altri anni» dico tagliando corto, «stasera che si fa invece?»

«Io niente, sono stanchina e non posso lasciare Pippo da solo»

«Ah» faccio stupidamente geloso per quelle attenzioni.

«Che poi abbaia e i vicini si incazzano» si giustifica Giulia, «senti gli altri, magari fanno qualcosa».

Invece mi scrive Gioele. Stasera c’è un evento, non so nemmeno di cosa, ma ci voglio andare. Gioele non ne ha voglia. Scrive: son degli sfigati quelli, riferendosi al resto del gruppo, forse scherzando, forse no. Preferisce una birra. A me dispiace un po’, ma lo assecondo.

Va bene, scrivo, a che ora?

Anche la cameriera – appoggiata al muro con il cellulare che le illumina di blu la faccia sbattutissima – ci ha guardati per un attimo. E così tutti, chiunque sia passato a fianco al nostro tavolo, dai turisti dispersi ai cani senza guinzaglio. O forse sono io, più probabilmente, che come sempre mi preoccupo di cosa possano pensare gli altri, anche se sconosciuti.

Gioele, di fronte a me, è scoppiato a piangere all’improvviso. Poi mi ha stretto inavvertitamente la mano mentre stavo prendendo i filtrini sparpagliati sul tavolo.

Mi dice che lui è sempre stato così, che dentro di sé – gliel’ha detto anche la sua psicologa proprio oggi – c’è una parte molto buia che per ora è bene non illuminare. Non capisco cosa voglia dire. Appena prima gli stavo dicendo che mi piace molto il suo modo brusco di fare, così diretto, perché io non ci riesco. Anzi, mi sembra sempre di mentire. Di imbrogliare le persone.

«Invece si vede che tu sai voler bene, e che tutti vogliono bene a te» mi dice «hai questo modo stupendo di… Non so neanche dire, ma ci sai fare un casino».

«Madò, è la stessa cosa che penso di te» faccio sorridendo per confortarlo, ma anche perché lo penso davvero.

«Sì, magari si prendono bene, ma poi scompaiono»

«E magari son loro che sbagliano».

«No amo, sono io che non lascio avvicinare nessuno»

«E perché?»

«Perché mi odio» e prende una pausa per far scendere una lacrima enorme dall’occhio destro, «perché penso che se qualcuno vuole bene a una merda come me allora anche lui è una merda, anzi, è peggio di me, perché vuole bene a una merda» e mi guarda come per mettermi alla prova, «e allora gli dico: “be’, ma cosa cazzo vuoi?”» recita con rabbia «“cosa cazzo vuoi da me, eh?».

Mi guarda dall’alto al basso, come se la scena fosse vera, e conclude: «“merda, cos’è che vuoi!?”» Faccio finta di niente e gli chiedo: «Ti è già successo?»

«Sì»

«E l’altro?»

«Be’, ragionevolmente se ne va, mi abbandona».

Una sera che siamo usciti a ballare mi aveva raccontato dei suoi genitori che non accettano la sua omosessualità, facendo per lo più finta di niente. Presumo, unisco i punti, e gli stringo la mano. «Io non abbandono mai nessuno, invece».

Più tardi torno a casa soddisfatto per aver fatto almeno le due, anche se appena appena sbronzo. Poi un dubbio. Se ci penso bene, non è vero quel che gli ho detto, gli ho mentito.

“Ma potrebbe essere vero da qui in poi” mi dico consolandomi nel letto di Cristina, altrimenti non m’addormento più.

La studentessa seduta a fianco ci tiene a non nascondere il fastidio per la continua vibrazione nella mia tasca. Mettendo il silenzioso leggo i messaggi di Gioele, ma non rispondo.

Mi scrive spesso. E faccio fatica a rispondere. Come se le cose che ci diciamo non facciano altro che sottolineare una certa goffaggine, una discrepanza, una tensione.

Del tipo:

Boia sono vecchio, non ce la fo più a fare certe cose.

Ma no che siamo giovani.

Giovani Gioele, insisto.

Siamo dei GG.

Esatto!

Una conversazione sostenuta come se tenessimo in mano delle tazze pregiatissime di tè seduti in un salotto sfarzoso. È che non riesco ad essere naturale, disinteressato. Mi importa troppo cosa può pensare. La sua buona opinione di me.

Apro Instagram e schivo appositamente le sue storie, come se prevedessi una plausibile accusa di mancata risposta alla sua ultima richiesta di vederci stasera con gli altri. Ma forse i compagni dell’università vogliono fare qualcosa dopo, proverò ad aggregarmi, e non voglio escluderne già ora la possibilità. Per questo gli risponderò più tardi.

Arrivo alticcio con quattro spritz campari in corpo e almeno tre vaschette di patatine molli trangugiate di fretta. È Gioele che individuo per riconoscere il gruppo fuori dal locale. E quando lo vedo, che incrocio il suo sguardo, l’impatto è brusco. Impossibile indovinare il perché sia arrabbiato. O almeno, così tanto arrabbiato.

Sono teso, lo saluto, e glielo dico. E lui: «se lo sei, vuol dire che qualcosa avrai fatto». Gioca con il mio innato senso di colpa. Mi ignora.

Mi metto quindi vicino a Giulia che mi presenta a due che non conosco. Poi mi viene in mente una cosa che ho scoperto poco fa, e dico: «ma lo sai che Pippo Franco in realtà è uno pseudonimo?»

«Ma che dici!»

«Pseudonimo di?» chiedono gli altri due quasi all’unisono.

«Franco Pippo!»

«Non è vero»

«Giuro»

«Ma allora dovevamo chiamarti Franco!» fa Giulia guardando Pippo che risponde facendo le feste e agitandosi tanto da abbaiare insensatamente.

Gioele, dall’altro lato del gruppo, mi osserva serio. E smetto subito di ridere.

Mi ha sempre reso inquieto l’attesa nei cinema prima del film. Per dir qualcosa, gli racconto della volta in cui un amico con l’ADHD non ha fatto altro che parlare per tutto il film, si muoveva, e poi alla fine si è alzato al primo accenno di titoli di coda dicendo: «basta, questa merda è una tortura» e ho dovuto scortarlo fuori dalla sala per non infastidire ulteriormente gli altri spettatori.

Gioele ride. Dopodiché sembra farlo apposta a sottolineare elementi banalissimi del film per il primo quarto d’ora. Annuisco soltanto, e lui smette, risentito.

Più tardi, davanti a una birra, mi dice che una sua amica ha una camera che si libera, se mi interessa, a duecentocinquanta al mese.

«Singola?»

«Singola»

«Certo che mi interessa»

«Allora poi te la faccio conoscere» dice relegando la possibilità di girarmi il contatto a una sorta di prova di fedeltà indecifrabile.

«Senti, ma perché non mi rispondi ai messaggi?»

«Gio, dai, son fatto così»

«Eh ok, ma se ho bisogno e ti cerco?»

«Ti rispondo»

«E come fai a sapere se ho bisogno se non mi rispondi? Non so, avverto la segretaria?» insiste, «devo organizzarmi, e per me che lavoro non è facile»

«Ma tu organizzati» gli dico, punto da quella differenza anagrafico-occupazionale, «anche senza di me, poi io mi accollo»

«No tesoro, così non funziona, così siamo proprio incompatibili».

Sento la stretta, la paura, il vuoto sotto di me.

«Va bene, allora facciamo che provo a risponderti di più e tu ad arrabbiarti di meno?» «Siamo amici?» mi chiede ignorando la mia proposta.

«Ma certo che sì!»

«Perfetto allora!» fa abbracciandomi forte «ora rientriamo se vuoi, ce l’hai il cicles?» «Sì, sì, ce l’ho»

«Bravo amo, andiamo dagli altri».

Ma poi, se provo a parlare con qualcuno del gruppo, lui si intromette chiedendomi di accompagnarlo a prendere l’acqua o per andare in bagno, lasciando poi perdere per la fila chilometrica o semplicemente cambiando idea, salutando persone che solo lui conosce e non mi presenta. E il choker rosa tutto brillantinato che mi ha regalato poco prima mi stringe tremendamente il collo. Ma non ho il coraggio di toglierlo.

Mi presenta la sua amica. La casa fa schifo e la camera si libera tra due mesi. Fumiamo una sigaretta seduti a un tavolo stracolmo di piatti sporchi. Parliamo, ci diciamo cosa facciamo. Lei lavora in un negozio di scarpe, io studio. Stop.

Iniziano a parlare tra loro come due genitori di fronte a un bambino inconsapevole di certi argomenti troppo difficili. Ma non mi sembra che nemmeno loro due si conoscano così bene, e soprattutto che a lei importi qualcosa di chi si prende la camera.

«Se per te è ok, per me è ok» mi dice sulla porta.

Più tardi Gioele mi offre da bere per festeggiare. È più contento lui, sembra.

Poi di nuovo i messaggi. Non rispondo. Non sempre. Oppure resto vago nel confermare appuntamenti e partecipazioni a serate da qui a un mese.

Ma il cellulare non lo spengo per questo, piuttosto per evitare la desolazione, il silenzio di sottofondo dei gruppi di Whatsapp quando nessuno mi caga, simile al ronzio inquietante del frigorifero che, se ci faccio caso, non mi lascia più dormire.

Ho ormai la memoria piena, penso, di video in cui degli sconosciuti recitano delle parole in italiano che i miei amici storici gli hanno appena insegnato, e quando poi bestemmiano inconsapevolmente scoppiano a ridere tutti quanti.

Mi sento instabile, vacillo nel rispondere alla cassiera del supermercato. Ho paura di essere scoperto, che sospettino un mio viscido modo di avere a che fare.

La sera racconto tutto questo a Gioele, a casa sua, mentre cucina della pasta collosa. Ne prendo un piatto più piccolo possibile.

«Certo che voi maschi siete tutti così»

«Noi maschi?»

«Sì, dai etero-cis»

«Cioè?»

«Cioè che» fa come a impartirmi una nozione elementare mentre mi riempie il piatto senza che glielo chiedessi «non vi siete mai guardati dentro, e infatti non riuscite nemmeno a parlare di certe cose».

«Ma io te ne sto parlando adesso» gli dico facendogli segno di fermarsi con il mestolo. «Vero – dai che non hai mangiato niente –, tu sei diverso infatti».

Finito di mangiare dispone due strisce di kecth sullo schermo del cellulare dando per scontato che io la volessi. Non avrei comunque saputo dirgli di no.

E non so come, parlando e parlando, finiamo a parlare di mia madre, dei suoi modi subdoli di pretendere cose da me, attraverso risentimenti, bronci e via dicendo.

«Ricatto emotivo» mi dice annuendo.

Mi rendo conto di non aver mai parlato così prima. Ed è vero, certe cose non riesco a dirle perché semplicemente «non ho mai avuto la possibilità di…di…»

«Verbalizzarle»

«Esatto! Perché mi faccio un po’ schifo pure io forse» ma correggo subito, «nel senso schifo come mi avevi detto anche te quella volta che ci siamo presi una birra»

«Tu sei splendido invece» mi dice avvicinandosi e dandomi un bacio «e ti adoro, cazzo!» Mi ribacia. E come per una rivincita, muovo la lingua per primo. Ci strusciamo. Ed é lui poi a lasciarsi cadere all’indietro, senza che io lo spingessi. Lo rincorro con la bocca mezza aperta. Lui mi prende per la nuca tirandomi. La lingua ruvida. Il sapore caldo. Mi accascio sopra di lui, provando a seguire i suoi movimenti, incerto. Poi lui si sbottona i pantaloni e mi fa: «succhiamelo», guardandomi negli occhi, «ti prego». A metà del pompino sento però svanire l’effetto della keta. Lui mi prende la testa con le mani, mi soffoca, si sbriga e mi viene in bocca.

«Hai vomitato?» mi chiede non appena esco dal bagno.

Faccio cenno di sì.

«Scusami, pensavo che fossi, insomma, che lo volessi, che… fossi gay, ecco».

Faccio di no con la testa, ma sorridendo. E mi chino sulla striscia di keta che intanto aveva preparato. «E comunque, amo, nel caso tu volessi, sempre a buon rendere, eh».

Il lavello è pieno di piatti, il divano scoperchiato e il pavimento uno schifo. Oggi torna Cristina, domani ha il test di infermieristica, e ho infranto credo tutti i comandamenti – compreso quello sacro di non dormire nel suo letto. Gioele intanto mi scrive, come sempre, ma non rispondo. Non ho tempo, ché in casa non c’è niente per lavare, nemmeno il sapone per le mani, volendo.

Tornato dal supermercato, ricevo un suo messaggio lunghissimo, talmente aggressivo da non saper rispondere – le mie dita sullo schermo paralizzate, sbranate.

E la voce di mamma, cui ho risposto per sbaglio, mi chiede qualcosa che non capisco. «Mamma…».

«Eh…. car… cos…»

«Mamma, mi senti?».

«Gio… che…»

«Mamma, ascoltami… io… io non…»

«E… prot… per…»

«Mamma, io non ce la faccio» dico, le lacrime di rabbia «non ce la faccio proprio ad essere come tu mi vuoi».

Il clack della serratura. Cristina che mi guarda come se avesse accesso la luce, un riflettore abbagliante in una stanza buia da sempre. E io nudo, al centro.

Ora s’arrabbia, penso – «Gio, non prende, cos’è che hai detto?» –, ora s’arrabbia per davvero.

Immagine generata con AI generativa di Adobe Photoshop

“dipinto ad olio di un astronauta in piedi vicino ad un tavolo di un bar dove ci sono seduti degli uomini che parlano e ridono”