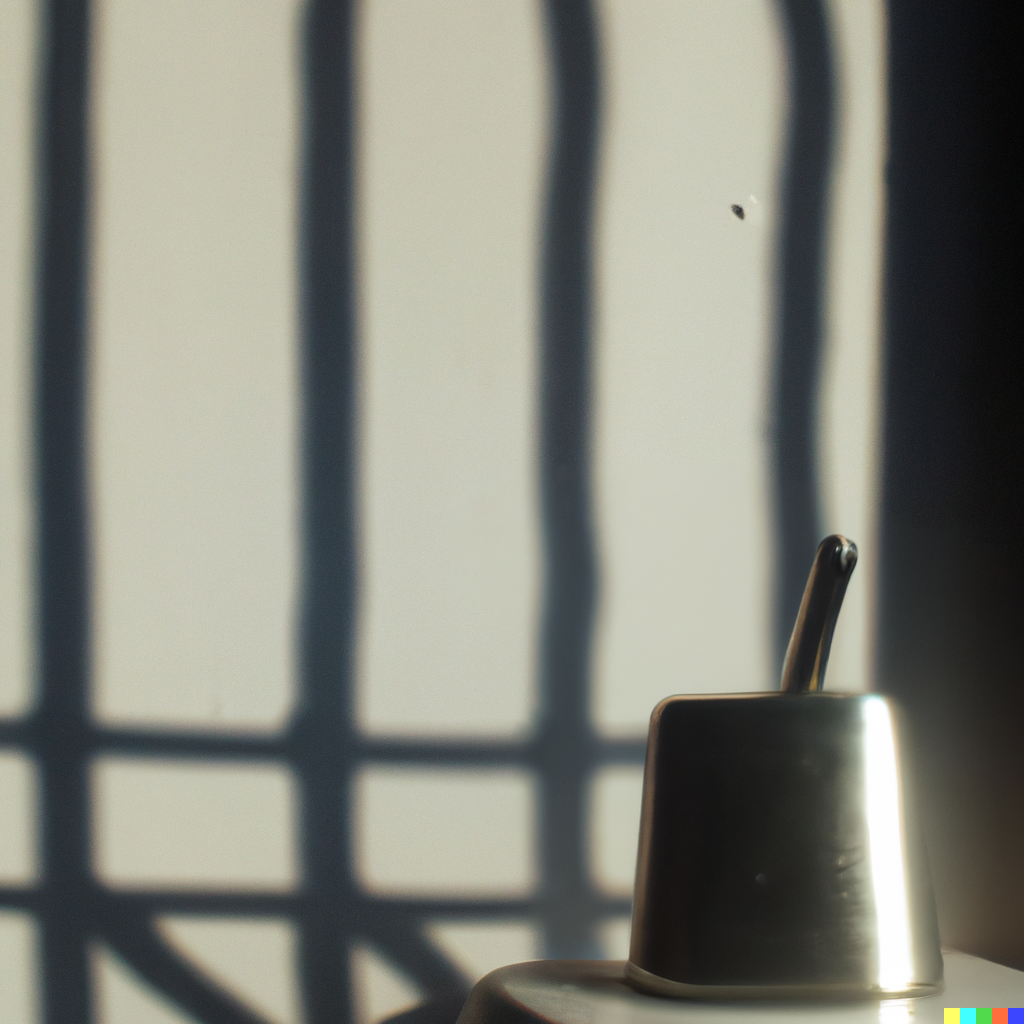

È la luce

Qualcuno che la sa lunga mi spieghi questo mistero. Come ha fatto questo riflesso a piombare nella stanza di un carcere? Forse un raggio di sole ha viaggiato per infiniti spazi intergalattici. Ha forato gli svariati strati dell’atmosfera terrestre, dirigendosi poi verso il catino verde che si fa largo fra Alpi e Appennini. Ha puntato decisamente verso il centro dello spazio urbanizzato che occupa ormai mezza regione Lombardia. Ha sorvolato la Madonnina del duomo e, sfiorando le sbarre della finestra, ha trovato un pertugio e ha arrestato la sua folle corsa contro il portapenne d’acciaio che svetta sulla scrivania. Contiene una sola matita perfettamente temperata.

Chissà se il dottor Viganò, lo psicologo che mi è toccato in sorte, ha coscienza della propria passione per i lapis appuntiti. Prima o poi gliel’avrei buttata lì, giusto per osservare la sua reazione, certe simbologie riempiono i trattati di psicanalisi. Magari avrebbe finalmente cambiato faccia o invece avrebbe capovolto la questione, facendo notare che sono stato proprio io, il paziente, a esplicitare il legame grafitico-sessuale. Pagherei oro per vedere Viganò scomporsi, chissà se ha un’espressione di riserva o se è in possesso solo di quella che mi mostra una volta alla settimana: un centrifugato di bonomia, il festival internazionale del garbo, l’apoteosi dell’autocontrollo. Sempre quell’abito grigio, nessun colore, nessuna divagazione sul tema, una sorta di divisa d’ordinanza dell’analista.

La seduta, neppure oggi, riserva sorprese. Racconto le cose che piacciono tanto ai terapeuti, e Viganò non parla quasi mai. È uno dei soliti pomeriggi deludenti che la vita mi regala. Eppure non ho mai chiesto molto a questo mondo, non sono di quelli che storcono il naso davanti a una minestra riscaldata.

Non sono di quelli che mangiano in trattoria e sognano la tovaglia bianca. E poi a cosa serve la raffinatezza di certi ristoranti? A regalare argomenti di discussione. Per giorni e giorni puoi descrivere quella manciata di cibo, quel boccone reale adagiato nell’angolo di un piatto oscenamente vuoto. Io, invece, mi accontento di qualcosa di semplice da mettere sotto i denti. Non ho mai avuto i gusti sopraffini di mia moglie, e a pensarci bene, il nostro matrimonio resta un grande mistero. Il problema è che quando pensi in grande non ti basta niente. Tutto diventa imperfetto, insoddisfacente.

Lo psicologo che interpreta sé stesso fa sentire finalmente la sua voce, ma solo per far scivolare fra noi qualche banalità. Sì, avevamo un modo differente di intendere le cose, molto diverso. Mia moglie, di fronte a un magnifico mazzo di fiori, faceva cadere lo sguardo su qualche petalo appassito. A sentir lei, non c’era abito che le cascasse addosso come doveva e le sarte imprecavano per le continue modifiche, salvo poi sentirsi dire: era meglio prima. Per non parlare di quella volta che siamo usciti dal concessionario con l’auto nuova fiammante. Si è affacciata dal finestrino per ammirare la fuoriserie in vetrina che mai avremmo potuto permetterci. Il volante lucido che stringevo con orgoglio è diventato in un attimo opaco, come quello di certe utilitarie parcheggiate sempre in strada. Quel giorno l’ho odiata con tutte le mie forze.

Viganò sbircia sulla mia scheda, chissà quanti pazienti ha. Sì, ci stavamo separando. Sa cosa sosteneva Carlo, l’unico amico capace di aiutarmi? Diceva che ci stavamo lasciando perché eravamo troppo diversi. È bravo Carlo, non ha la laurea incorniciata alla parete ma è tutt’altro che stupido. Era convinto che la storia delle differenti personalità che si completano non fosse altro che una banale invenzione, un modo per illudere se stessi e gli altri. I parenti assistono a qualche scenata? Ed ecco che tutto si può spiegare: sono gli opposti che si attraggono, normali dinamiche di coppia, cose così. Carlo aveva una logica tutta sua, forse perché aveva lavorato per vent’anni in Xerox. Bisogna sposarsi fra fotocopie di una stessa pagina, uguali, lettera per lettera, altro che diversità. Se tutto combacia, se tutto è perfettamente sovrapponibile, ci sono speranze. Altrimenti il divorzio è la logica conseguenza dell’essere difformi. Lui si era scelto una moglie fotocopia ma ci sono teorie, pur valide, che non tengono conto di possibili varianti: l’infingarda è finita a letto con suo cognato, il gemello di Carlo, fotocopia della fotocopia. Un caso limite, devo ammetterlo. Ma per il resto ha ragione lui.

Viganò tace, non un commento, non un moto espressivo del viso che manifesti una qualche emozione, sguardo fisso, imperturbabile, empatia zero. Allora non mi tengo più, gli dico chiaro e tondo che gioca a fare il distaccato. Chissà a cosa sta pensando veramente, magari alla sua giovane amante. Oppure a quella fetta di Camembert che l’attende per cena, o ai suoi fondi d’investimento sbagliati, allo strano rumorino che fa il motore della macchina, alla visita al cuore della sua povera mamma, o al viaggio fra i fiordi che ha programmato. O al prossimo paziente, al prossimo detenuto.

Lui muove leggermente le spalle, la statua pare animarsi. Mi rassicura: cerca di svolgere al meglio il suo compito. Mi garantisce che il tempo che mi dedica non è inficiato da alcuna distrazione.

Inficiare, gran verbo, grida vendetta al cospetto di dio. Certe parole suonano quasi beffarde in carcere, troppo difficili e stupide per una vita che ruota attorno a una cella.

Allora Viganò reagisce e, con aria di sfida, mi fa quella domanda, quella che aspetto da tante sedute, la più ovvia: «perché ha ucciso sua moglie?»

Il sole è calato e il raggio ha smesso di colpire il portamatite, la scrivania è caduta in penombra. Allora una risposta mi viene spontanea: «È la luce.»

Sì, è colpa della luce che va e che viene.

Immagine generata con DALL-E

“A ray of light mirror on a silver pen holder. In the background the shadow of the bars of a prison window. In the style of Edward Hopper”